OCCIDUNUM

Oppidums et premières agglomérations d’Occitanie, de la révélation archéologique à la valorisation culturelle

La région Occitanie peut s’enorgueillir de posséder quelques-uns des sites fortifiés protohistoriques les plus emblématiques du territoire national, au premier rang desquels Nages, Ensérune, Pech Maho ou Vieille-Toulouse. Pourtant, malgré le dynamisme de la recherche régionale, la grande majorité des établissements de ce type restent dans l’ombre alors que leur potentiel en termes archéologique et patrimonial est tout aussi remarquable.

Le projet Occidunum vise à mieux comprendre ces habitats, leur évolution et leur rôle dans l’occupation du sol. S’agit-il toujours d’agglomérations et, dans ce cas, quel est leur schéma d’organisation ? Une classification des sites est-elle envisageable à l’échelle régionale ? La distinction faite entre architectures en dur (Méditerranée) et en terre et bois (Garonne-Pyrénées) est-elle pertinente culturellement ? La préservation et la valorisation de ces sites, encore visibles dans le paysage, constituent le prolongement naturel de la problématique.

Conduit par une quarantaine de chercheurs, médiateurs culturels et étudiants, le projet s’organise en trois axes principaux. Un des principaux objectifs est de dresser un état des lieux de la documentation à l’échelle de la région Occitanie. Pour ce faire, l’ensemble des sites feront l’objet d’une notice actualisée versée dans une base de données interactive, exploitable via internet.

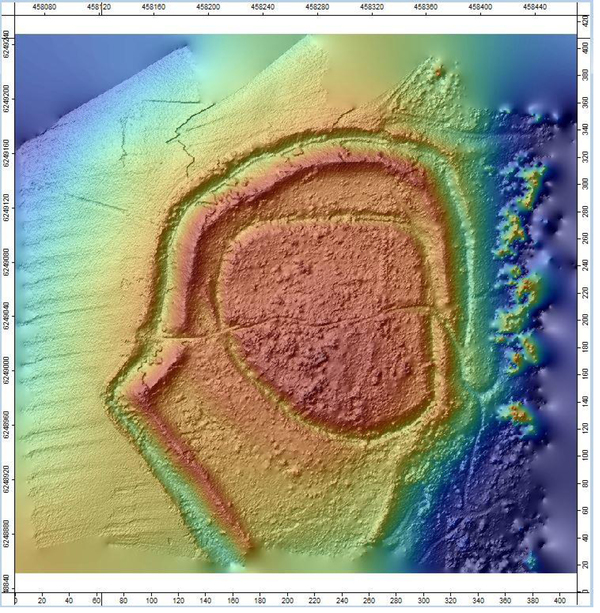

Un second volet concerne la caractérisation archéologique des sites. Il s’agira, d’une part, d’accompagner les recherches en cours et, d’autre part, de développer et de tester des méthodes d’étude alternatives et exploratoires sur des sites encore peu étudiés. Le but est d’appréhender ces habitats à l’échelle de la totalité des emprises fortifiées, ce qui ne peut être envisagé seulement par des fouilles. Dans cette optique, nous développerons une approche combinée, associant les instruments de détection tels que le LiDAR ou la géophysique et des contrôles archéologiques ciblés sous forme de sondages. L’idée est de multiplier les opérations de détection/vérification pour établir une échelle de probabilité entre les indices détectés et leur interprétation archéologique.

Le projet s’inscrit enfin dans une perspective de valorisation et de médiation des vestiges mais aussi des recherches elles-mêmes. Chercheurs et professionnels de la culture agiront ici de concert pour diffuser l’information scientifique (séminaires, publications, expositions) et promouvoir le patrimoine archéologique (médiation de chantier, atlas, panneaux, mallette pédagogique…).

Référents projet

Alexandre Beylier, archéologue spécialiste de l’armement et du mobilier métallique protohistoriques, laboratoire ASM

Philippe Gardes, ingénieur chargé de recherches INRAP, co-responsable de l’équipe RHAdAMANTE, laboratoire TRACES

Chargés des recherches/référents départementaux

Ghislain Bagan, laboratoire ASM

Jérôme Benezet, Pôle Archéologique Départemental des Pyrénées-Orientales, laboratoire ASM

Alexandre Bertaud, Cellule Archéologique Départementale du Lot, laboratoire TRACES

Juliette Bertaut, doctorante, Univ. Montpellier 3, laboratoire ASM

Philippe Boissinot, EHESS, laboratoire TRACES (Réf. 09)

Anne-Marie Curé, Paléotime, laboratoire ASM (Réf. 11)

Isabelle Daveau, INRAP, laboratoire ASM

Ingrid Dunyach, laboratoire CRESEM (Réf. 66)

Cyril Gaillard, INRAP (Réf. 30 et 48)

Eric Gailledrat, CNRS, laboratoire ASM

Philippe Gruat, Direction de l’Archéologie de l’Aveyron, laboratoire ASM (Réf. 12)

Jérôme Kotarba, INRAP, laboratoire CRESEM

Thibault Lachenal, CNRS, laboratoire ASM

Thomas Le Dreff, SRA Occitanie, laboratoire TRACES (Réf. 11, 31 et 65)

Pierre-Yves Milcent, Univ. Toulouse Jean Jaurès, laboratoire TRACES (Réf. 31 et 46)

Sébastien Munos, INRAP, laboratoire ASM

Pierre Péfau, Docteur associé, laboratoire TRACES (Réf. 82)

Réjane Roure, Univ. Paul Valéry, laboratoire ASM (Réf. 30 et 48)

Anouk Sarrazin, master, Univ. Toulouse II Jean Jaurès (Réf. 65)

Pierre Sejalon, INRAP, laboratoire ASM

Jean-Sébastien Vaquer, CNRS, laboratoire TRACES

Clément Venco, doctorant, Univ. Toulouse II Jean Jaurès, laboratoire TRACES

Géophysique

Carine Calastrenc, CNRS, laboratoire TRACES

Guillaume Hulin, cellule géophysique, INRAP

Muriel Llubes, Univ. Paul Sabatier, laboratoire GET

Nicolas Poirier, CNRS, laboratoire TRACES

Sonia Rousse, IRD, laboratoire GET

Lucia Seoane, OMP, laboratoire GET

Valorisation et tourisme culturel

Pauline Ramis, association Grottes et Archéologies

Laurent Botti, Univ. de Perpignan, laboratoire CRESEM

Esteban Castaner-Munoz, Univ. de Perpignan, laboratoire CRESEM

Lionel Izac, Centre des Monuments Nationaux, Musée

d’Ensérune, laboratoire TRACES

Cécile Jubier-Galinier, Univ. de Perpignan, laboratoire CRESEM

Muriel Lefebvre, Univ. Toulouse Jean-Jaurès, laboratoire LERASS

Sandra Péré-Noguès, Univ. Toulouse Jean Jaurès, laboratoire TRACES

Nicolas Peypoch, Univ. de Perpignan, laboratoire CRESEM

Virginie Soulier, Univ. de Perpignan, laboratoire CRESEM

Bases de données

Florian Couderc, Docteur associé, laboratoire TRACES

Thomas Le Dreff, SRA Occitanie, laboratoire TRACES

Pierre Péfau, Docteur associé, laboratoire TRACES

Drone et télédétection

Carine Calastrenc, CNRS, laboratoire TRACES

Nicolas Poirier, CNRS, laboratoire TRACES

Beylier A., Gailledrat É., 2009. Traditions indigènes et innovations dans les fortifications de l’aire languedocienne à l’âge du Fer : l’exemple de Pech Maho (Sigean, Aude) et du Cayla de Maihac (Aude). Revista d’Arqueologia de Ponent, 19, p. 251-270 (disponible sur HAL)

Beylier A., 2011. Les fossés défensifs en Gaule protohistorique méditerranéenne (VIIIe-IIe s. av. J.-C.) : formes et fonctions. Revista d’Arqueologia de Ponent, 21, p. 253-273 (disponible sur Academia)

Gailledrat E., Janin T. dir., 2009. Les fortifications préromaines en France méridionale. Dossier thématique in Documents d’Archéologie Méridionale, 32, p. 15-157 (disponible sur OpenEdition)

Gardes P., 2009. Les fortifications protohistoriques dans le sud-ouest de la France. Bilan et perspectives de recherche. In Actes de la Table-ronde de Lattes : Les fortifications protohistoriques de Marseille à Gérone, DAM, 32, 43-58 (disponible sur OpenEdition)

Gardes P., Le Dreff et al. 2021. Le PCR Fortipolis. Nouvelles recherches sur les habitats fortifiés protohistoriques entre Garonne et Pyrénées, Espaces fortifiés à l’âge du Fer en Europe, 43e colloque de l’AFEAF (Le Puy en Velay, 2019), p. 409-430 (sous embargo sur HAL)

Référent.e.s

Alexandre Beylier, Sète Agglopôle Méditerranée, laboratoire ASM

Philippe Gardes, INRAP, laboratoire TRACES

Mots-clés

rempart, habitat, Néolithique, âge des métaux, géophysique, valorisation

Partenaires